キューブラー・ロスの「死ぬ瞬間」を読む

エリザベス・キュブラー・ロス

グリーフの勉強を始めて、グリーフの理論を勉強するようになると、割合初めの方に、グリーフにまつわる理論、というか先人の考え方を学ぶことになります。そこでの中心的な考え方の一つが「グリーフのプロセス」です。大切な人を亡くした人がどのように死と向き合っていくのか、については多くの研究者がその成果を発表しています。ジョン・ボールビーの3フェーズや、コリン・マレー・パークスの4フェーズなどを勉強するわけですが、かの有名な、エリザベス・キューブラー・ロスの「五段階モデル」は勉強しなかったんです。しかし同時に「『段階論』は、全ての人のグリーフは、段階的に、一直線にステップを踏んで進むと考えていて、現在では不適切であると考えられている」という印象だけは深く植え付けられて、実は私はキューブラー・ロスの著作を今年(2015年)まで読んだことがありませんでした。実際、キューブラー・ロスと「5段階説」は一種、タブーな雰囲気、そして、まともにグリーフを勉強する人が読む価値はないかのような取り扱い方をされていると感じられたのです。

ところが、あるきっかけで、一度はちゃんと読んでみるべきではないのか、と感じ、「死ぬ瞬間(On death and dying)」を読み、今まで持っていた印象とは全く違う気持ちになりました。

そこで、ここに、今一度キューブラー・ロスとその著作、並びに「5段階モデル」を再評価してみたいと思います。

「死ぬ瞬間」の成り立ち

スイス出身のキュブラー・ロスが1969年に発表した「死ぬ瞬間」は死生学に関する本の中で最も良く読まれた書籍であるといえるでしょう。この本の中で、ロスは、ごく簡単に言えば、末期的な病気で死に向かう人々は、否認、怒り、取引、抑うつ、受容の5段階を通過して死に至ると主張しました。

この本を執筆するに当たり、ロスは1965年から2年半にわたり、シカゴの病院で、200人以上の「死にかかっている」患者にインタビューを試みました。当初は医師や看護師から大きな抵抗があったようで、死や患者が死にかけていることを語ろうとすると、医師や看護師は、非常に自己防衛的(自分の非を責められて言い訳しているような様子)で、そんなインタビューをすることで患者に精神的外傷を与えやしないかと心配し、なかなか末期的な患者に近づく機会が与えられず、「この大きな病院に、まるで死にかかっている患者が一人もいないような奇妙な事になってきた」のだといいます。

しかし最終的にはインタビューを行える患者が見つかり、患者へのインタビューが始まります。インタビューは学生や他の人々(ソーシャルワーカー、医師、看護師など)がマジックミラーの後ろで見学する中行われ、インタビューの後にはその内容について討論が行われました。

このインタビューを通じて、死を告知された人間がどのように自らと死について捉えているのかの理解が深まり、研究の成果として、「死ぬ瞬間」が発行され、これには、有名な「死の受容の5段階説」、そして、多くのインタビュー事例が含まれることになりました。この「死ぬ瞬間」は世界中で大きな反響を呼び、この種の本にしては珍しく、大ベストセラーとなったのです。

ロスの考え方

実際に「死ぬ瞬間」を読むと、「死の受容の5段階」がこの書籍の全てではない、と感じられます。ロスは当時の病院での終末期の患者への取り扱いや、考え方に疑問を感じていました。

「近代医学が発達し、死が病院で管理されるようになると、死は人々の日常から隔離され、タブーになっている。病院での死に至る道のりは非人間的で、終末期患者は心のケアを必要としているにもかかわらず、患者の意見は聞かれることもなく、医療者は生命ある患者を心配するというよりも、血圧や心拍の事だけ気にしているようだ。そして末期的な患者には病に関する真実は告げられないことが多く、医師は「もう何もする事が出来ない」と、患者の死と向き合う者はいない。そのような状況の中で、患者は見捨てられたと感じ、孤独のうちに「死にゆく事」に恐怖を感じている。」こうロスは感じていたのです。こうした状況の中、ロスは偶然訪れた学生との共同作業の機会を利用し、死につつある患者にインタビューを行います。

この本は、死にかかった患者の管理方法を教える教科書として書かれたものではない。また死にゆく人の心理の完全研究をめざしたものでもない。との本はただ、患者を、一人の人間として見直す、この角度から焦点を当てなおすという、まったく新しい、チャレンジングな、与えられた機会の、率直な記録にすぎないのだ。そうした患者を対話のなかへ参加させ、わ九われの、病院という方法による、患者管理の強味と弱味とを、患者自身から学ぼうとしたものなのである。

わたしたちは末期患者に、わたしたちの教師になってくれと頼んだ。そして、生の最終段階について、その心配、その恐怖、その希望について、われわれがよりよく理解したいのだからと言った。

ロスは、患者の経験していることを学ぶことが、医療関係者や家族にプラスになると考えていました。患者が経験していることを「評価」などせず、患者の気持ちになって感じる事が重要で、医療者自身が死と対峙する事なしに、患者への完全(トータル)なケアはあり得ない、というのがロスの考え方でした。

実際、「死ぬ瞬間」の内容では、段階の説明をするのに使われているのは実際の患者とのインタビュー自体です。時には冗長と思われるほどの生の声が収録され、それぞれの患者の生の声を伝える事に腐心している事がうかがわれます。さらに10章では、本編に入りきれなかったインタビューを収録し、いかに患者の声を届けようとしていたかを感じます。

死の受容5段階

そして、多くのインタビューをカテゴリー分けするような形で死の受容の5段階が提示されます。

ここではまず、キューブラー・ロスの提唱した死の受容の5段階を、一般に知られている形で、紹介します。ロスは、インタビューをする中で、時間的に可能であれば、死にゆく人々は下の様な5つの段階を経験するのではないか、と考えました。

| 段階 | タイトル | 解説 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 否認と孤立 | 自らに死が迫っていることを否定する。「間違いに違いない」「あり得ない」と感じる |

| 第2段階 | 怒り | 死の可能性が否認できなくなると、「なぜ、私なんだ!」に代表される、怒り、憤り、羨望、恨みなどの感情があらわれ、あらゆる方向に向かって感情が発散される。 |

| 第3段階 | 取り引き | 自らの善い行いが奇蹟を呼び込んだり、死期の延期が計れるのではないかと考え、約束する。 |

| 第4段階 | 抑うつ | 喪失感が強くなる。抑うつはこの喪失感の一部でもある |

| 第5段階 | 受容 | 死への抗いが終わりに近づく。憔悴し、まどろみ、ほとんどの感情がなくなり、解放を願う。「幸福」とは違う。 |

希望

しかし、普通はこのような表には出ていないのですが、ロスは「これらの段階全てには通常一つずっと続くことがあり、それが希望だ」と述べています。「死ぬ瞬間」では、5つの段階にそれぞれ1章が割り当てられていますが、5つの章のあと、もう1章、「希望」という章がある事については覚えておく必要があると思います。

それをどう呼ぼうと、わたしたちの患者のすべては微量の希望を持ち続け、とくにつらい時期時期を、それによって励まされている。現実的な希望にしろそうでないにしろ、そのような希望をもたせてくれる医師へは最大の信頼がかけられる。悪いニュースに囲まれながらも、そとに一つの希望が差し示されれば患者は感謝する。だからといって医師が患者にウソをつかなければならないというととではない。それはただ、わたしたちが患者と希望を分けもっという意味である。なにか不測のよい事態が起とるかもしれない、病気の軽快があるかもしれない、寿命が案外のびるかもしれない、そういった希望を関係者が患者とともに分けもっということである。

ロスによる「段階」という考え方

ロスの段階の考え方は以下のような物でした。口述しますが、医学的に考える「段階」とはかなり解釈が違うようです。

- 自らが終末を迎えつつあるという事に突如直面した患者の様々な経験をおおまかにカテゴリーわけする必要がある、と考えていた

- ロスは様々な段階を「防衛機制(自分の置かれている鑑皮に困艇な情況にどう対処するかの仕方)」「対処反応」と考えていた。

- ロスは「これらの手段が持続する時聞はいろいろと異なって一定しない。かつそれらは交替し、またときによって相並んで併存する」と書いていている。

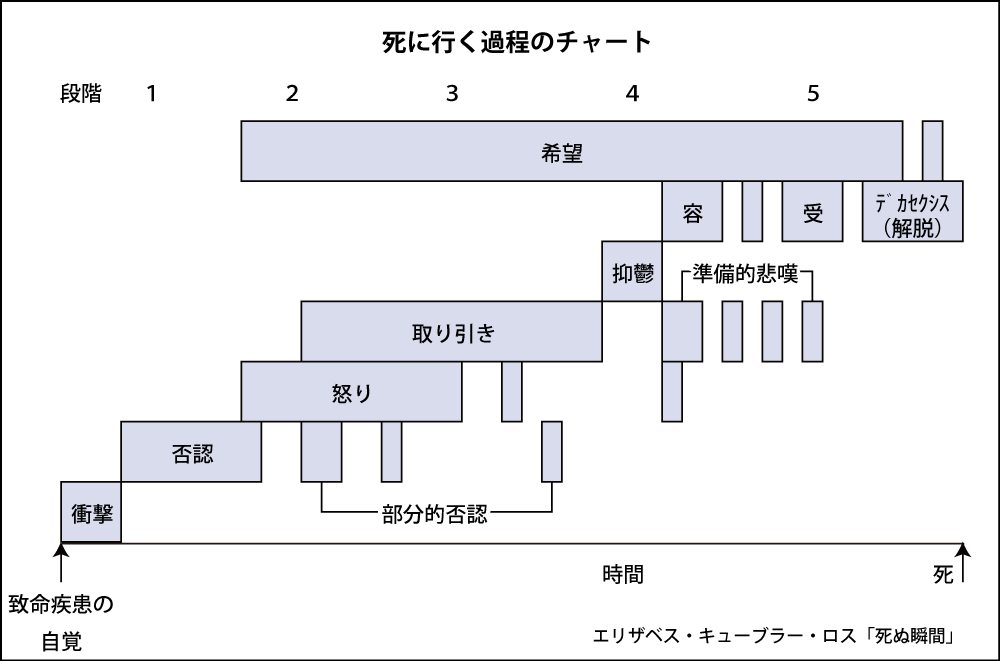

死にゆく過程のチャート

これを裏打ちするように、「死ぬ瞬間」の11章にはロスによる「死にゆく過程のチャート」が収録されています。この解説には「図解が示すように、これらの段階はお互いを補てん(代替)することはできず、隣りあい、ときには重なりあっている」とあります。これを見ると、上記した、「希望」の考え方、そして、様々な反応が並行的に起る、という考え方もわかりやすいと思います。ロスによる段階は実は5つにハッキリ分れた段階というよりは、より複雑な様々な心理状態の移り変わりである事がわかります。

「受容」をどう考えるか

第5段階の「受容」をどう考えるか、というのも面白い問題です。多くの人が「受容」を「死を覚悟する」というように、「平和」で「平穏」な、前向きなものと感じている人が多いようです。

ロスは「受容」についてはこの様に言っています。

「受容とは感情がほとんど欠落した状態である。あたかも痛みが消え,苦闘が終わり,ある患者の言葉を借りれば「長い旅路の前の最後の休息」のときが訪れたかのように感じられる。・・・患者は,いくばくかの平安と受容を見出すが,同時にまわりに対する関心が薄れていく。一人にしてほしい,せめて世間の出来事や問題には煩わされたくないと願う。面会者が訪れることを望まなくなり,たとえだれかが訪ねてきても,患者のほうはもはや話をする気分などではなくなっている。」さらに「自分の『運命』に気が滅入ったり,憤りをおぼえることもなくなる」ような状態で「幸福な段階と誤認してはならない

しかし、実際には「受容を」ポジティブな意味合いでとらえる人も多いのです。これはどういう事なのでしょうか。お茶の水女子大学の坂本佳鶴恵は、「現代日本の死生観―末期がん患者の死の「受容」と死生観をめぐって」の中で、日本人は受容を前向きにとらえる人が多いといい、次のように述べています。

日本ではむしろ死の恐怖や否認をのりこえた「良い」イメージで「受容」が語られることが多い。柏木は最期の段階を「受容」と「あきらめ」にわけ,「受容には死を受け入れるという積極性がみられ」「あきらめとは絶望的な放棄」で「看取った者には,何かもやもやした,やるせない心の『濁り』が残」こるとしている(柏木)。柏木はまた,積極性をもつ「受容の死」という類型を,死を否定し最期まで治療をおこなう「闘いの死」に対峙させて提示している。「受容の死」の特徴は,1)死を語る,2)積極的な生き方(最期まで積極的に生きる),3)死を突き抜ける(死を新しい世界への出発ととらえる),4)暖かいコミュニケーション,5)準備された死,6)「心の澄み」を残した死(看取ったスタッフにこれでよかったという「心の澄み」とさわやかさが残った)である(柏木)。

菊井らは,柏木の積極的な「受容」をふまえ,「わが国でいう『死の受容』は・・・力強く肯定的な意味をもっている」とし,1)自己の死が近いという自覚,2)自己実現のための意欲的な行動,3)死との和解,および4)残される者への別離と感謝の言葉の4つの構成要素からなっているとする(菊井ほか)。「現代日本の死生観―末期がん患者の死の「受容」と死生観をめぐって」 より。文中の柏木は柏木哲夫、菊井は菊井和子。

「死の受容」にこのような晴朗な死のイメージを持つと、ロスの言う受容とは少し感じが違って来てしまうのではないかと思います。

不幸な波及効果

キュブラー・ロスとこの「死の5段階」が一般的に知られるようになると、この5段階が「乱用」されるケースが出てきました。例えば、死を告知された人に「もうある特定の段階は経験したのだから、次の段階にさっさと進むべきだ」と言ったり、まわり、あるいは患者自身が「ある段階に嵌まってしまって進めない」と不満を漏らしたりするケースです。

ここには2つの誤解があると考えられます

- 全ての患者が段階1から5を経験するとは限らないことはロス自身も認めているし、また「死ぬ瞬間」の中でインタビューを受ける患者の中にも怒りのまま亡くなる人を例としてい挙げているにも関わらず、段階1-5が必須のように捉えられている事

- ロスを批判しているロバート・カステンバウムは(段階というのは)「意図的な方向性、道筋がセットされているように思える、「たどり着くべき目的地」があり、そこに至るまで「歩き続ける」ことが必要であることを示唆している」と言っています。「死ぬ瞬間」の内容にはそういった「あらかじめ決められた目的地に向かう」事が決まり事であるといったことは感じられないのですが、これには先に述べた「受容」を理想的な死を迎える心持と考えて、そこに至ることを目標としているという事なのでしょうか。

このような捉え方は、ロスが「死ぬ瞬間」で訴えたかったこと― 「死にゆく人々が夫々独自の意見、ニーズ、感情を持った人間であることを認める事の重要さ」 ―を考えると、「全ての人が同じルートをたどる」と全く逆方向に読んでいる事になり、この間違った理解が患者をさらに苦しめているとすれば、悲劇的と言わざるを得ないと思います。

「死の受容プロセス」批判とそれをどう考えるか

「死ぬ瞬間」は一般人や一部の専門家から絶賛されたものの、多くの専門家からはかなり厳しく批判されたようです。その主な論点は以下のような部分にあるようです。

- この段階は、実地的な研究ではこのような段階モデルは確認できていない。(ロスの研究は特定の患者の断片的なインタビューのみで、ある患者が段階1から段階5に進んだ、というような確認はされていない)

- 多くの専門家は、人間の心理はロスがいうような一方通行で変わっていくのではないと実経験から感じている

- それぞれの段階の記述が大まかで、複雑な人間の死や、死にゆくことへの反応を表現できていない。

- 段階、と言いながら、ロス自身も、患者が同時に複数の段階を経験したり、段階をジャンプしてあちらこちらに行ったりすると認めており、線的に進んだり、戻ったりするような(医療で定義される)段階とは言えないのではないか。

- インタビューした患者の年齢や性別、家庭環境など、死に向かう精神状態に大きな影響を与えるような要素がはっきりせず、これらの要素に関しても検討されていない

- 「抑うつ」は医学的には精神的な病気の事で、死に向かうプロセスを記述するのには不適切であるし、「取引」は本来神学的な考え方で、医療の問題にこれを持ち込むのは不適切

- 実際インタビューをしたのは終末期の患者だけであるのに、その理論を裏付けなしに死別悲嘆、一般的な喪失にまで広げた

様々な批判を見てみると、ロスの最大の失敗は、『段階』という言葉のチョイスにあったような気がするのです。ロスは患者の心様々な理的反応をグループ分けして紹介し、そして生のインタビューを載せる事で、死に直面している患者のそれぞれの経験に光を当てようとしました。その時に、そのグループを表現するのには、正直「段階」ははっきりしすぎた単語なのかもしれないと感じます。もしロスが、死を間近に感じた患者は様々な感情や反応を持っている、という事を色々なフェーズ(局面)、側面、といった用語を使い説明していたら、この辺りの批判の多くは避けられたのではないか、という印象を持ちます。

「死ぬ瞬間」の功績

様々な批判がありながらも、「死ぬ瞬間」は死生学について最も多くの人に読まれた本であり、多大な影響を与えました。

段階説への批判も含めて、ロスの残した功績は多大なものであったと思います。「死ぬ瞬間」の功績として挙げられるのは以下の通りです。

- 死に直面する患者とも、オープンなコミュニケーションをとることが出来、また重要であることを指摘した。

- 夫々の患者はそれぞれ違った感情を持っており、患者を一人の人間として取り扱うことが重要と提起した。

- 医療者は、死にゆく患者を人としてとらえることあってこそ、真のケアを与えることが出来ると指摘した。

- ガンを告知したり、本人に死期を知らせる事のポジティブな面を医療者に啓蒙した。事実、「死ぬ瞬間」出版前には80%の医師が死が迫っているという告知には反対していたが、出版後10年の1979年には97%の医師が患者に事実を伝える事に賛成している

- ロスの段階論を批判する形、刺激される形で、数多くのフェーズ論、タスク論が生まれ、グリーフの理解が大きく進んだ。

実際私個人としては、「死ぬ瞬間」に、今までグリーフを勉強するなかでとても参考になった話がここに書いてあったことにはびっくりしました。例えば、「子供に死を隠さず、関わらせ、死をごまかさない事の重要性」とか「「神のおぼしめし」といった言葉が人を傷つける可能性のある事」など、これらを最初にはっきり主張したのがキューブラー・ロスであった事を知り、改めて感銘を受けました。

日本のターミナルケアに携わる人びと、のみならず死を考える人びとにとって、もっとも影響を与えたのがE・キューブラー・ロス(1926~2004)の著した『死ぬ瞬間』(川口正吉訳、読売新聞社、1971年)でした。この本は、死にゆく患者が、死に至るまでにどのような心理的経過をたどるか、という問いに1つの答えを与えました。死の一歩手前の、瀕死の人を前にして「死にゆく心境」を聞くなどということは、およそ医療者には考えられないことでしたし、誰も取り組んだことのないテーマでした。

それまでは、哲学にせよ思想にせよ、それは観念の上の<死>であって、生々しさの伴った本当の意味での<死>ではなかった。だからこの『死ぬ瞬間』は医療界だけでなく、思想界・哲学界に与えた影響は大きかったと思います。評論家の吉本隆明氏も、「『死ぬ瞬間』は、死について従来の考え方を一歩前進させた」(『死の位相学』)と評価しているように、この本は日本で<死>が注目されるきっかけになったように思います。『ひとはなぜ、人の死を看とるのか』鈴木荘一著(人間と歴史社)、聞き手の佐々木氏の話